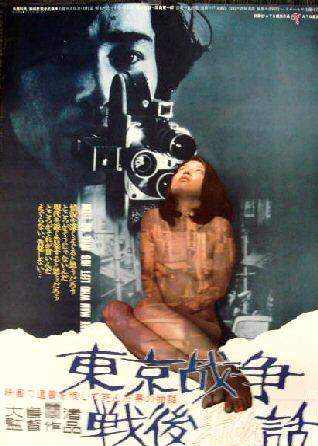

Director: Nagisa Oshima

Guion: Nagisa Oshima, Toshirô Ishido

Sinopsis: Hanako vive en los suburbios de Osaka. Compra sangre por el día para venderla y se prostituye por la noche. Takeshi es un joven que se ve inmiscuido en una banda criminal.

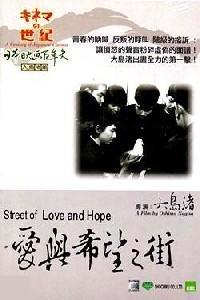

Hablar de Nagisa Oshima es hacerlo

de la innovación en el cine. Ya en este blog os hablamos en su día de Murió después de la guerra (1970), una

obra clave en la esencia y estética de la nueva ola japonesa. Diez años antes,

sin entrar en terrenos tan formalmente revolucionarios, nos regaló una obra

totalmente adelantada a su tiempo. El

entierro del sol es sin duda una cinta frenética y arrolladora. Un filme en

color en formato panorámico (recurso el cual fue explorado con ahínco y acierto

por los cineastas nipones más que por cualquier otros) que irradia auténtica

modernidad.

Oshima nos sitúa en los suburbios

urbanitas más miserables. La joven Hanako, una distorsión visceralmente

construida y evolucionada de la femme

fatale, se dedica a conseguir sangre para venderla por el día y a la

prostitución por la noche. La degradación de su vida nace del entorno en el que

se mueve, el cual impregna y contamina a quien por allí se aproxima,

convirtiendo la miseria y el hastío en una prisión invisible de la que resulta

imposible escapar. Los pervertidos

(1960), Kareyoshi Kurahara, una cinta totalmente nouvellevagueana tanto en la libertad de sus formas como en las

referencias al cine negro en su contenido, estudiaba el comportamiento inmoral

y delincuente de la juventud. Una actitud adoptada por las circunstancias y que

persiste en sus protagonistas sin que la narración de explicación alguna. Algo

similar a los dos hombres del trío protagonista de Banda aparte (1964) de Jean-Luc Godard o al comportamiento de Kit

Carruthers en Malas tierras (1973) de

Terrence Malick. En la película de Oshima, no solo se adentra en la esencia del

mal surgido de la posguerra, sino que el cineasta busca abordar la barrera

psicológica que delimita el bien del mal. Así pues, mientras que estéticamente,

El entierro del sol, con sus

movimientos bruscos y fluidos de cámara y los potentes acordes de guitarra que

resquebrajan las secuencias, parece que nos encontremos ante una precuela de la

pentalogía Las batallas sin honor ni

humanidad (1973-74) de Kinji Fukasaku, el interés de la cinta surge de su

estudio psicológico sobre la inmoralidad.

El entierro del sol es un filme coral, donde aparecen infinidad de

personajes, de organizaciones criminales enfrentadas y sobre todo vecinos

adaptados a la pobreza extrema y a la pérdida irrecuperable de la dignidad. Las

secuencias protagonizadas por el vecindario resultan heredadas del neorrealismo

italiano más salvaje. A su vez, la mujer es vista como objeto sexual utilizado

para prostitución y los jóvenes como meros peones del entramado criminal. El otro

personaje clave de la cinta, a parte de la ya mentada Hanako, es Takeshi. Este

joven se ve inmiscuido y reclutado en una de las bandas por el simple hecho de

toparse con unos delincuentes. Vivimos con él su particular viaje a los infiernos,

su caída ante la vileza del mal y su necesidad por buscar una salida. En última

instancia, rendido a sus pulsiones sexuales, una contante en la filmografía

posterior de Oshima, se revelará contra el sistema establecido. La secuencia

clave será cuando se enfrente a la orden directa de un superior ebrio,

entonando una canción acompañado de una banda sonora que el propio cineasta, a

modo de comentario, aumentará de volumen hasta girar la cámara hacia el rostro

del joven. Con este movimiento Oshima se posiciona del lado de Takeshi,

otorgándole la dignidad negada que reina en un filme pesimista cuya escena

final, sin darnos respuestas, nos invita a reflexionar sobre si la protesta de

Takeshi ha calado en Hanako, quien deberá organizar una nueva vida partir de ahora.

Luis Suñer

1.png)